みなさんこんにちは!!!(^^)!

*《Vo.8》以来久しぶりの発刊となってしまいました。

間が空いてしまいましたが、また続きからコンスタントな発刊を再開しますのでどうぞお楽しみに・・。

・皆さんが演奏をする際の根拠について、確実な知識を持って頂くということは、

納得のいく演奏を何度でも繰り返しできるために、ということに他なりません・・・。

『美しい演奏をする』ための確実な楽曲の理解、

単なる「好み」や「感覚」ではない、ブレない解釈のための参考にして下さい。

*発刊ペースが空いてしまいましたが、コンスタントな発刊を再開しますのでお楽しみに・・(^^♪

さて前回の《Vol.8》では五度圏と調性について書きました。

その中で『カデンツ』と『終止形』について触れましたが、今回はカデンツとフレージングの関係、

さらに『アゴーギク』を付けて演奏するための根拠について詳しく説明しようと思います。

*いよいよこれから『演奏法』も佳境に入っていきます。

カデンツと終止形〜おさらい

まずは前回のおさらいです。

五度圏を巡る調性の並びに基づいて、いわゆるクラシックの調性音楽は元々の調性=原調の他に、曲の中で様々な調性に転調をします。

そして、その転調ごとに1つのピリオド、に相当するフレーズを形成しています。

その間の和音進行をひとまとめとして、文章でいうところの句読点までのかたまりをカデンツといいます。

このカデンツは和音の一定の進行を元に出来ていて、その和音進行のパターンは英文法の五文型のように、

下記の大きく3つのパターンがあります。

- TONIC ⇒ DOMINANTE ⇒ SUB DOMINANTE 【 T ⇒ D ⇒T 】

- TONIC ⇒ SUB DOMINANTE ⇒ TONIC 【 T ⇒ S ⇒ Ð ⇒ T 】

- TONIC ⇒ SUB DOMOMINANTE ⇒ TONIC 【 T ⇒ S ⇒ T 】

英文法の五文型とカデンツの違いは、英文の場合は複文をつなげてゆくごとに主語と動詞はその複文の数だけ増えてゆきますが、カデンツの場合は「動詞」に相当する『 Dominante 』が、1つのフレーズ(固まり)の中に1つしかありません。

というよりも、Dominanteの数がそのままカデンツの数という事になります。

逆に考えれば『Dominante』の和音を数えれば何フレーズで出来ているか直ぐにわかる・・・・・ということです。

ちなみにDominanteは下記所属和音で分かるように、Ⅴ度の和音のみを指し、

(Ⅶ度の和音もⅤ度和音の派生型として含めます)、

Tonic に相当するのは、調性上のⅠ度(主和音)とⅥ度のみです。

(別の調性圏でⅢ度の和音をTonicとして扱う場合がありますが、いわゆる調性音楽上ではこの二つがTonicです。)

そして、Sub dominanteに相当するのは、Ⅱ度、Ⅳ度とその派生和音です。

*他に『借用和音』=他の調性から借りてきた・・いわゆる臨時記号がつく和音があり、それぞれ何調から来ているかという臨時記号上の特性と、終止形を経て原調上の何度の和音(何度調)に向かうかによってカデンツ上の所属は変わります。

いわゆる『副Ⅴの和音』と呼ばれるものです。

まとめると、

- Tonic 《トニック》 ⇒ Ⅰ、Ⅵ、(Ⅲ)、(副Ⅴ)

- Sub Dominante 《サブドミナント》 ⇒ Ⅱ、Ⅳ、(副Ⅴ)

- Dominante 《ドミナント》 ⇒ Ⅴ、(Ⅶ)

ということになり、その楽曲が調性内(原調)で何度の和音で書かれているかを書き出し、カデンツに当てはめてみると、

《Ⅴの和音⇒Ⅰ、Ⅵの和音》の進行をする和音=終止形がハッキリと表れて、繰り返しになりますが、

これを数えれば楽曲がいくつのフレーズで出来ているか分かる、という事になります。

前回のBlogでお伝えしましたが、終止形には《Ⅴ→Ⅰ=完全終止》と《Ⅴ→Ⅵ=半終止》がありましたね。

Ⅴの和音にはその調の導音が含まれており、終止形を形作る和音進行の根拠、基盤は、

Ⅴの和音に含まれている《導音が主音に進む力にある》ということも思い出してみてください。

このことが調性音楽が調性を確立、決定するための一番根底にある要素でしたね。!(^^)!

調性音楽の楽曲の流れ⇒フレーズで成立

フレーズの流れ⇒カデンツで成立

カデンツの固まりの芯⇒終止形

ということになります。

では、Ⅴ⇒Ⅰの単純な終止形がフレーズの最小限の区切りだとすると、1つのフレーズの長さに変化を与えているのはなんでしょう?

サブドミナントの役割

答えはズバリ『サブドミナント』の存在です!

T⇒D⇒Tの単純な基本カデンツだけで出来ている音楽も、古典の古い時代や、作曲家の意図に従って敢えてこの進行パターンを利用した楽曲中の箇所・・などに見られ、時に面白い音楽的な効果を生んでいます。

が、基本的にはこの基本カデンツのみでは、作曲家にとって文節に変化が付かずで手詰まりになります。

そこで、T⇒S⇒D⇒Tで見られるように《S》、つまりサブドミナントの和音設定の工夫が音楽のフレーズを引き延ばし、

フレーズ中に調性感という色彩をもたらすキーとなります。

副Ⅴの和音⇒経過調とゼクウェンツ

具体的にサブドミナントのカデンツの役割がどのように引き延ばされるか・・。

という事になるとここで【副Ⅴの和音】というものが登場します。

ちょっとややこしいように見えますが、ここを整理すると楽曲の構造がよく見えてきます。

出来るだけ丁寧に説明してみますので、頑張ってついてきてくださいね。💦

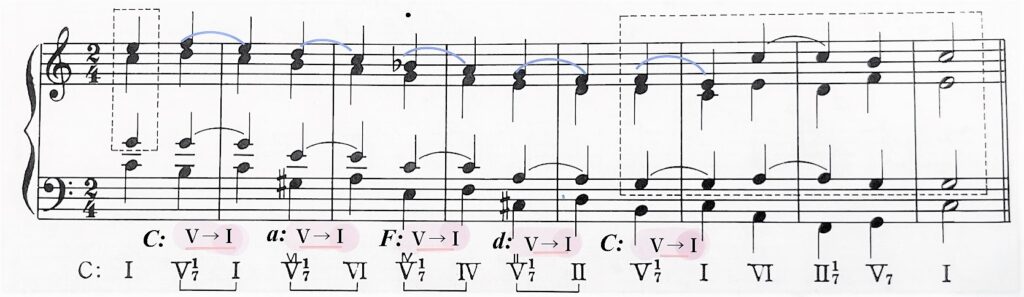

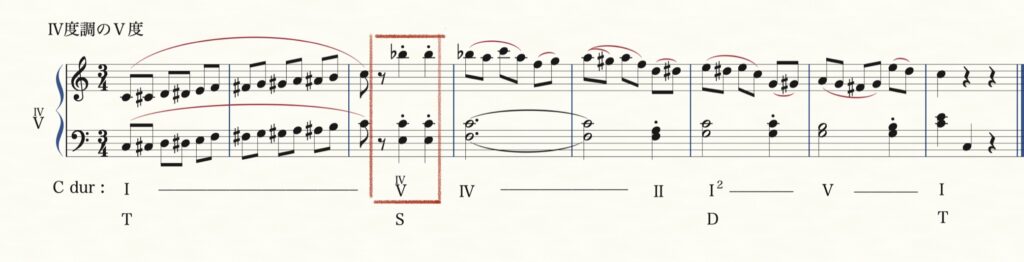

先ずは上図を見てください。

これはC Dur (ハ長調)上のスケール音を根音とする主和音を書き表したものです。

ド⇒ド・ミ・ソでハ長調のⅠ度の和音(主調の主和音)。

同じようにレはⅡ度の和音(Ⅱ度調の主和音⇒二短調)、ミはⅢ度の和音(Ⅲ度調の主和音⇒ホ短調)というように、

すべての三和音をそれぞれその調の主和音(Ⅰ度の和音)と考えると右へ進んで行くに連れ、

原調から見てⅠ度調(ハ長調)、Ⅱ度調(二短調)、Ⅲ度調(ホ短調)とそれぞれを主和音とする調性が出現します。

調性を追って左から右へ順次進んでゆくと、

ハ長調⇒二短調⇒ホ短調⇒ヘ長調⇒ト長調⇒イ短調(Ⅶの和音は減三和音になるため、調の主和音にはなれないので省略)

となり、原調のハ長調上に5つの調性が登場(直結的に)することになります。

そして上の譜例を見てください。

原調はハ長調で、点線で囲った開始の和音と最後の3小節半の部分は原調のカデンツ(特に最後は原調の完全終止形)

となっていますが、その間の《裏拍⇒次小節のアタマ》はそれぞれ a moll (イ短調)、F dur (ヘ長調)、d moll (二短調)

と同じパターンのⅤ→Ⅰの終止形を経過してハ長調にもどっています。

同じ和音進行(旋律の形も含む)でパターンを作ってスライドしながら転調するこのような形を

ゼクウェンツ(反復進行)と呼びます。

原調(ハ長調)から始まって、途中の通過する調性を原調から見た和音記号で書き換えてみると、

C dur →a moll →F dur →d moll →C dur

という調性を通過していることになり、先に述べたカデンツでいうと、

T (C dur, a moll ) → S ( F dur, d moll )→ D ( C dur 部分5小節目の後半のⅤ ) → T (最後3小節間)

となり、それぞれの所属調への副Ⅴの和音を挟んで1つの大きな T S D T のカデンツで出来ている

ことが分かりますね。

この場合、途中の a moll, F dur, d moll をまとめて経過調と呼び、最終的にバスが完全終止形をガッツリと抑えている箇所で目的調に到達する・・・と考えます。

ので、この経過調の間は調性としては不安定となり、楽曲全体としては転調したとは考えずに、ゼクウェンツのスタート調から目的調までの橋渡し、引き延ばしの役割を持っています。

この『経過調』の発想を理解していないと、色んな調性が次々と、しかも何度も出てきたように見えて、結果、調性に振り回される・・ということになります。音校の生徒さんがBachの平均律のアナリーゼをしようとして調性が混乱するのはこれが原因のようですね・・。💦

*ここでは経過調の説明のためにカデンツ上に和音で形成されるゼクウェンツについて詳しく説明しましたが、旋律の中にしょっちゅう出てくる旋律のゼクウェンツの形については、次号で詳しく説明しますね・・。(*^^)v

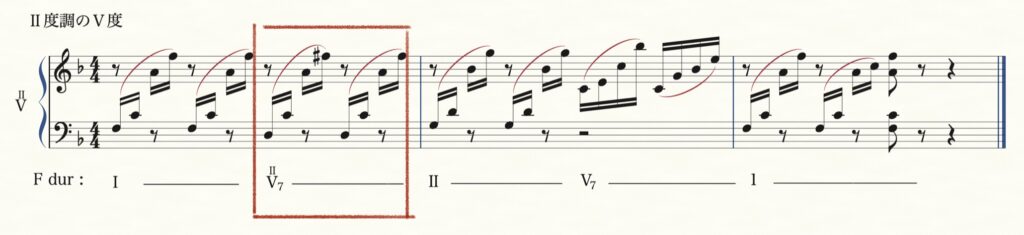

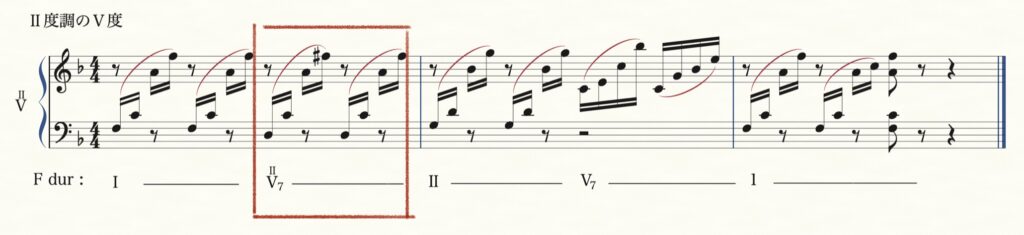

副Ⅴの和音・サンプル

副Ⅴの和音について基本的な説明をしたので、実際の曲の中での副Ⅴの和音の現れ方をいくつか見てみましょう。

- 上記ツェルニーの譜例では、原調のヘ長調から見てⅡ度調(ト短調)のドミナント7=Re, Fa#, La, Do の和音が1小節目の後半に出てきます。Fa#の音をソプラノ(右手の小指)に充てることで、【 Fa → Fa# → sol 】 という半音階の上行スケールとなっていて、反行して下がる左手小指のバスの音( Re → Sol )と共に、和音の力に加えて自然に小さくクレッシェンドをしたくなるようなフレーズの膨らみを作っています。

この場合は原調 ” F Dur ” の中で “d moll ” の経過調を通過している・・・という説明になります。

転調とは言いません。 - バイエルの方は、C Dur の原調の中で3小節目に F Dur 上のドミナント7が出てきます。

次の4小節目の和音がⅣ度の和音で、F Dur の進行ですから、F Dur 上の調号=Si♭が現れています。

ちなみに、8分音符にチョコチョコと出てくる#は全て和音上の”経過音”で、調性上の調号とは関係ありません。

(”経過音”などの非和声音についても、別途詳しく説明します。) - どちらの曲にも共通するのは、和音記号の下に書いてあるカデンツマークが《 T S D T 》になっていて、

副Ⅴの和音がそれぞれのフレーズを引き延ば役割をもっていることです。

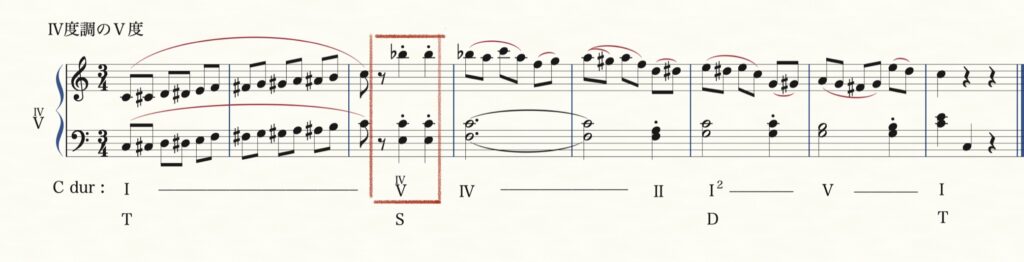

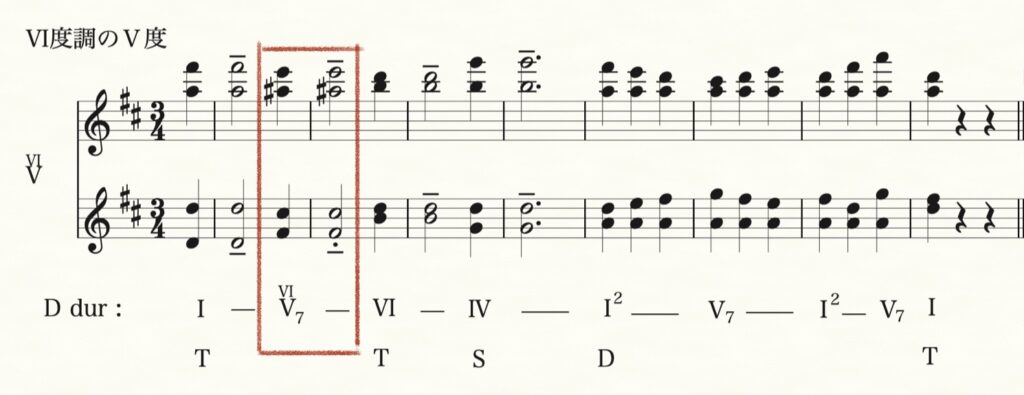

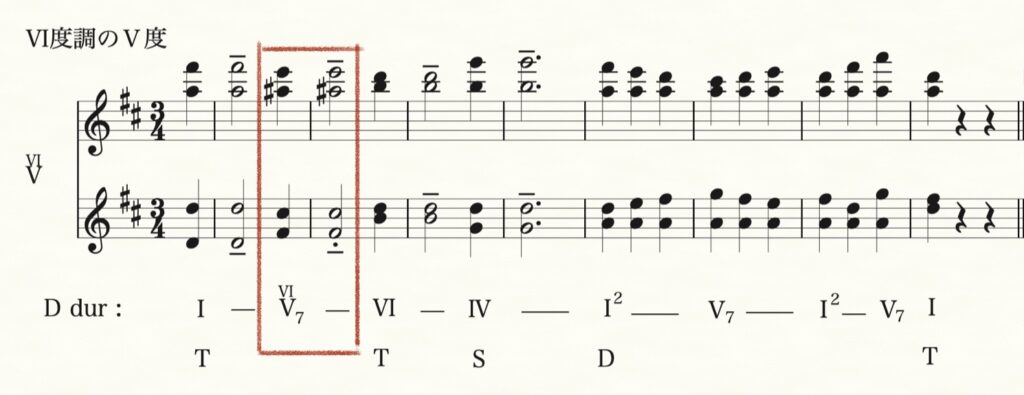

- こちらの2曲も同じ見方をしてみてください。

- ソナチネの方は、原調の F Dur からみてⅤ度上のⅤ度=ドミナントなので、とくにこの和音をドッペルドミナント(=ダブルドミナント)と呼びます。

- シューベルトの方は原調=D Dur に対して、1小節目の後半にⅥ度調( h moll ) 上のドミナント7が挟まれていて、この場合はⅥ度調のD→Tを挟む事で、Tonicの機能を引き延ばしています。

お分かりですね。

これが副Ⅴの和音の効果です。

今回のまとめ

このように副Ⅴの和音を間に咬ませることで、次の和音へ単純に進むのではなく、次の和音の所属する調性上の終止形=Ⅴ→Ⅰの和音を経ることになり、結果、その和音の所属する調性上の臨時記号が登場します。

一見複雑そうに見えますが、こうして楽曲上の臨時記号が生まれ、経過調として一種の転調の効果を生みます。

ややこしいように思えますが、上記のほんのわずかの譜例でみてもその効果は絶大です!

副Ⅴの和音の効果について生徒さんに、

『歌舞伎で見得を切るときに、役者さんが単純に右から左へ顔を向けるだけではなく一旦反対の方を向いてから目指す方向へ顔を振るのに似ている・・。』と、説明することがあります。

単純にⅤ→Ⅰの和音進行よりも、間にドッペルドミナントを挟んでから

Ⅰ度に進む方が、Ⅴ→Ⅰの進行がより誇張されるんですね。!(^^)!

この場合の作曲家の工夫を、演奏で効果的に演出するためにも、先のBlogに書いた臨時記号が付く

『導音』の扱いがとても重要になってきます。

純正律上の導音は音程を高めに取って主音への解決を印象付ける・・でしたね。(^^♪

後のBlogでまた詳しくお伝えしますが、非和声音=和音に含まれていない経過音や刺繍音などに付く以外の臨時記号は、全てこの副Ⅴ、又はゼクウェンツによる経過調によって付けられている臨時記号となりますので、ここのところを抑えることで楽曲の調性感は大きく色彩を持ちます。

演奏法にとってはとても大きな解釈のキーポイントになりますので、是非参考にして個性的かつブレのない演奏に役立ててくださいね。

今回は説明が少々長くなってしまったので、『コラム』はお休みします。

今回は、作曲家のこうした和音進行の工夫、特に『経過調を含む和音進行上のゼクウェンツ』について説明しましたが、

次号ではこのゼクウェンツが実際の楽曲の『旋律上』で、どのように書かれているのかを確認して、経過調を乗り越えてゆくプロセス=ゼクウェンツの形をどのように解釈すると自然な演奏になるか・・について具体的に確認してゆきましょう。

そして、それらの具体的な演奏の取り扱いを踏まえて、演奏時のアゴーギクの正しい付け方について詳しく書きます。

それではまた次号でお会いしましょう!♪~(*^_^*)

コメント